Thomas Köck inszeniert »proteus 2481«, ein Satyrspiel, das vielleicht von Aischylos stammt.

proteus 2481

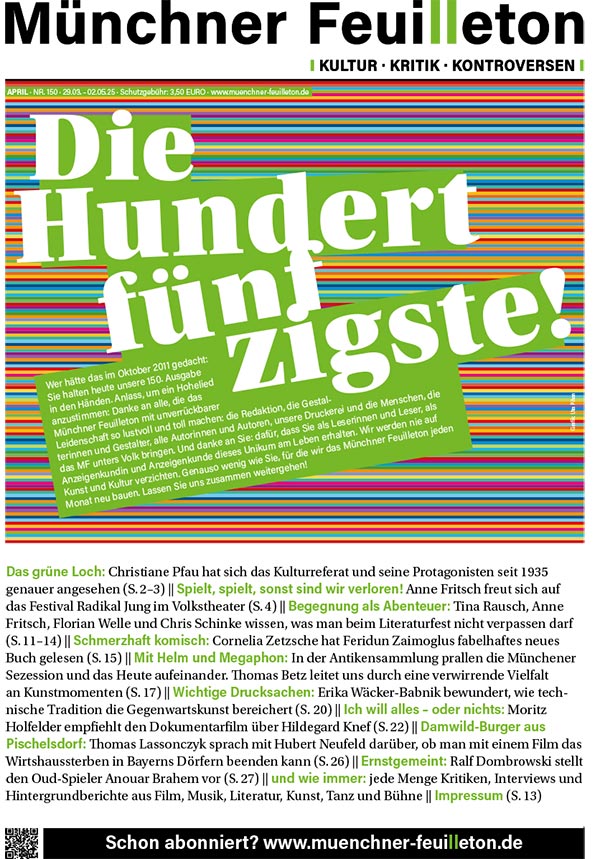

Bunt, grell, schnell!

Micaela Gramajo als Gestrandete inmitten des Chors der Satyrn (die »Blindgänger«) © Maurice Korbel

Ein glitzernd-greller Chor betritt die Therese-Giehse-Halle: Einzug der Satyrn, dieser mythologischen Dämonen, denen am Ende der griechischen Tragödien immer ein eigenes Stück gewidmet wurde, das Satyrspiel. Ein heiteres, auch böses Nachspiel auf den vorangegangenen Ernst. »Wir sind die Grenzen des Geschmacks, wir sind die Grenzen eurer Zeit«, skandieren diese Satyrn hier passend. »Wir sind das dunkle wilde Lachen jenseits eurer tragischen Zeit.«

Der Autor und Regisseur Thomas Köck inszeniert das Satyrspiel »proteus 2481«, den verschollen geglaubten vierten Teil der »Orestie«. Geschrieben »von Aischylos bzw. Thomas Köck«, wie es im Textbuch heißt. Den Chor der Satyrn spielen die »Blindgänger«, der Chor der Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte. Vom ersten Moment an findet sich das Publikum an diesem Abend in einer Show wieder, die alles auf den Kopf stellt, was vermeintlich als gegeben gilt – oder eher: galt. Da nehmen sich die, die sonst an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, selbstbewusst ihren Raum, stellen Sehund Denkgewohnheiten auf den Kopf und nehmen das Publikum mit auf einen wilden Ritt durch Zeiten und Gepflogenheiten.

Die Rahmenhandlung dieses Spiels: Helena und Menelaos stranden nach dem Trojanischen Krieg auf der Insel des Robbengottes Proteus, der sich einen Spaß daraus macht, sie bei sich festzuhalten. Aber wer jetzt an eine einigermaßen geradlinige Geschichte denkt, irrt gewaltig: Nebenbei wird die Geschichte des verschollenen »Proteus«-Manuskripts durchgespielt, die europäische Dramengeschichte, der Klimawandel und und und. Im Zentrum des wilden Treibens: Samuel Koch als Robbengott Proteus, der sich wahrlich als Meister der Verwandlung erweist. Mal rast er in hohem Tempo mit seinem Rollstuhl oder im Autoscooter über die Bühne, dann schreitet er als der französische Dichter Jean Racine (an seinen Kollegen Bernardo Gamboa geschnallt) durch den Raum. Zum Finale schließlich dreht er sich in einen Spacecurl gespannt in alle Richtungen um seine eigene Achse, kichert und denkt laut über das Wesen der Tragödie nach. Grundfrage: Warum nur wurde ausgerechnet all das Lustige, Anzügliche und Abseitige vergessen oder verdrängt? Warum nur ist alles immer so furchtbar ernst?

»Wer außer mir weiß das denn schon wirklich, was das ist, eine tragische Erfahrung?«, sagt dieser Proteus einmal schelmisch. Und wie so oft an diesem Abend verschwimmen die Grenzen zwischen Sein und Schein, zwischen Realität und Spiel. Köck und sein Ensemble rasen nur so durch Themen, Thesen und Theorien, dass einem schwindelig werden kann und es beinahe unmöglich ist, jedem Gedankengang zu folgen. Zu voll ist hier alles, zu bunt, zu grell und zu schnell. Macht aber irgendwie gar nichts. Eine Einheit von Raum, Zeit oder Inhalt braucht hier keiner. Dafür gibt es viel zu viel zu sehen und hören. Johanna Eiworth spielt als methusalemhafte Chorführerin mal eben die Handlung sämtlicher griechischer Tragödien durch, dass es eine Freude ist. Micaela Gramajo und Bernardo Gamboa verwandeln sich aus fränkischen Mönchen in die Gestrandeten, und Bernardo Arias Porras versucht als Bote einigermaßen vergeblich, Struktur in das Ganze zu bringen.

»Was ist das normale Theater?«, fragt Proteus einmal an diesem Abend. »Na das Theater von früher, das ganz normale Theater von früher, halt das für die Normalos, das normale Theater der Normalen eben«, antwortet die Chorführerin, »aber das wurde ja zerhackt!« Willkommen also im nicht normalen und nicht normativen Theater. Denn jenseits von Zeit, Raum und Inhalt wartet manchmal ein ziemlich großer Spaß. ||

PROTEUS 2481

Kammerspiele, Therese-Giehse-Halle | 22., 23. Jan. | 20 Uhr | Tickets 089 23396600

Weitere Kritiken finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Selbstmörder: Nikolai Erdmanns Stück am Volkstheater

THINK BIG! & Grenzgänger: Theaterfestivals in München

»Oh Schreck!« an den Münchner Kammerspielen

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton