Paolo Sorrentino fängt in seinem neuen Opus »Parthenope« den einen, absoluten Sommer ein.

Parthenope

Lass dich fallen

Parthenope (Celeste Dalla Porta) verzaubert alle | © Gianni Fiorito

1950 wird das Kind Parthenope in einer Bucht vor Neapel geboren. 1968 steigt sie wie eine Meerjungfrau aus dem Wasser, ähnlich einem Bondgirl, nur viel schöner. Bei Homer war Parthenope neben Leucosia und Ligea eine der drei Sirenen, die im Mittelmeer lebten, in Neapel wird sie als Stadtgöttin verehrt. Paolo Sorrentino lässt den Magnetismus seiner Hauptfigur mit jedem Lebensjahr wachsen. Wer ihr begegnet, wird elektrifiziert. In den 70er Jahren erlebt Parthenope Neapel in einer Stimmung außerhalb jeglichen vernünftigen Zeitgefühls. Die Straßen der Stadt sind voll mit jungen Göttinnen, denen die Männer verfallen, und junge Adonisse schweben wie aus der frühen Armani-Werbung durch Gassen und vorbei an Geschäften, die »Fratelli Speranza« heißen. Die Atmosphäre vibriert vor lauter Sinnlichkeit, Versprechungen und Hoffnungen, die sich nie erfüllen werden. Es ist der Moment der intensivsten Durchlässigkeit zwischen Menschen, die in einem unwiederholbaren Sommer die Gegenwart so sehr spüren wie nie wieder in ihrem Leben.

Inmitten dieses Intensitäts-Overkills sagt Parthenope (fantastisch: Celeste Dalla Porta) – nicht nur bildschön, sondern auch noch eine kluge, unabhängige Denkerin, Mittelpunkt der Welt vor allem für ihren Bruder Raimondo und ihren gemeinsamen Freund Sandri: Die Zukunft ist größer als wir. Was nicht wirklich stimmt, denn nichts wird jemals größer sein als dieser eine Sommer, der wie eine Seifenblase schwebt und schillert, bis sie zerplatzt. Sandri versuch die Liebe seines Lebens und den Sommer festzuhalten, aus dem sich Parthenope schon verabschiedet, während er noch leuchtet.

Ihr Bruder Raimondo, der Luftgeist, hält den Sommer fest, indem er sich unwiederbringlich in ihn hineinstürzt, ins Blau tief unter ihm. Parthenope verführt und betrachtet die Menschen aus der abgeklärt melancholischen, fatal distanzierten Perspektive der späteren Anthropologin, die Sorrentino in Gestalt von Stefania Sandrelli schon früh im Film immer mal wieder vom Bildrand aus zusehen lässt: Parthenopes Mutter verlässt die Familie, der verarmte Vater verlottert, der amerikanische Autor wird ihr ein enger, intellektuell fordernder Freund. Er fragt: Woher kommt es, dass sich die jungen Leute immer für die Verzweiflung entscheiden? Parthenope will ihre Diplomarbeit über »Suizid aus der Betrachtung der Anthropologie« schreiben, aber Professor Marotta, der ihr Potenzial und ihre Untiefen früh erkennt, schlägt »Die kulturellen Schranken des Wunders« vor. Bei ihrer Recherche trifft sie den Kardinal und Hüter des Blutwunders von San Gennaro, der ihr die Augen öffnet: »Liebst du zu viel oder liebst du zu wenig? Nur darum geht es doch!« Wehmütig stellt der Kardinal fest: »Am Ende des Lebens bleibt uns nur die Ironie.«

Paolo Sorrentino gelingt es, dieses fantastische Gefühl der Ewigkeit, die jugendliche Göttlichkeit, die Ahnung, dass ein Höhepunkt immer auch ein Kipppunkt und das Wissen, dass alles außer der Erinnerung vergänglich ist, in magische Bilder zu verwandeln. Wie er diese gemeinsam mit seiner Kamerafrau Daria D’Antonio herstellt, ist vielleicht nur manchen Italienern (wie auch seinem großen Vorgänger Fellini, vor dem sich Sorrentino hier mehrmals verbeugt) gegeben: das Leichte und das Schwere, den Tod und die Unsterblichkeit so festzuhalten, dass man meint, den Duft der melancholisch-sonnengeschwängerten Luft wahrzunehmen, die absolute Hingabe ans Leben, dessen Ende immer schon als Schatten präsent ist.

Dass Sorrentino ausgerechnet Riccardo Cocciantes hyper-pathetisches Stück »Era già tutto previsto« gleich zweimal einbaut, ist da nur konsequent. Am Ende erkennt die gereifte Parthenope, in der ihr junges Selbst noch sehr lebendig ist: »Wir gaben uns dem perfekten Sommer hin, wild entschlossen und doch lustlos, traurig und ungeniert. Woran ich gedacht habe? An die Liebe, als ein Mittel zu überleben. Das ist gründlich schiefgegangen!« Sie sucht lange nach dem Wesen der Anthropologie, das Professor Marotta ihr viel später enthüllt: »Anthropologie heißt Hinschauen. Das lernt man als Letztes. Wenn das Begehren geschwunden ist.« Das Begehren weicht der Nähe, als Parthenope als Siebzigjährige nach Neapel zurückkehrt, im Gepäck das innere Licht jenes Sommers. ||

PARTHENOPE

Italien, Frankreich, 2024 | Buch & Regie: Paolo Sorrentino | Mit: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Daniele Rienzo, Dario Aita u.a. | 138 Minuten | Kinostart: 10. April | Website

Weitere Kritiken finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schweigend steht der Wald: Der Film von Saralisa Volm

Servus Papa, See You in Hell: Ab heute im Kino!

Vogelperspektiven: Regisseur Jörg Adolph im Interview

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

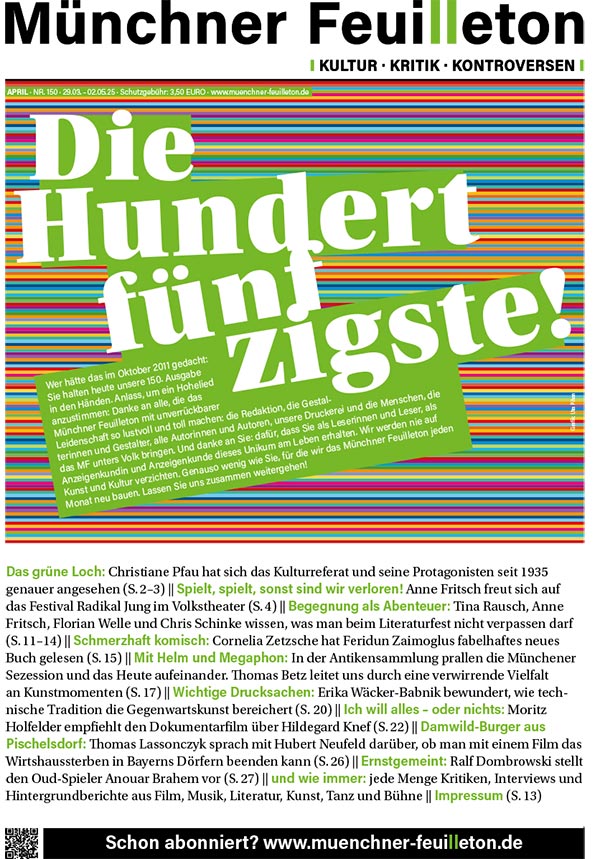

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton