Im Kunstverein zeigen der japanische Ikebana-Meister Kosen Ohtsubo und sein Schüler Christian Koun Alborz Oldham, dass die traditionelle Kunst des Blumensteckens auch zeitgemäße Interpretationen zulässt.

Kosen Ohtsubo / Christian Koun Alborz Oldham

Gebrochene Blumen

Kosen Ohtsubo: »Linga München« 2025 | 300 Korbweidenruten, Kerze, Metallrahmen, Plastik- und Metallbinder, Metallschrott, Erde, verschiedene Blumen und Blätter | in: »Flower Planet«, Kunstverein München, 2024. Courtesy der Künstler und Kunstverein München e.V.; Foto: Maximilian Geuter

Kinderstimmen und Gemurmel tönen aus dem ersten Stock bis hinunter ins Foyer. Sobald man aber über die Treppe in die Ausstellungsräume des Münchner Kunstvereins gelangt, sind da weder Kinder noch laute Besuchergruppen. Doch dazu später. Vielmehr wird man von einer meditativen Stille und einem Duft von Pflanzen empfangen, die von dem Iglu aus kunstvoll geflochtenen Weidenzweigen, Erde und trocknenden Blüten ausgeht, sowie kleineren, auf schwarz gekachelten Sockeln präsentierten Installationen aus Pflanzen: Ikebana – die japanische Kunst des Blumensteckens – wird hier zeitgemäß interpretiert von Kosen Ohtsubo einem der bedeutendsten japanischen Praktiker und Lehrer dieser Kunstform, und seinem Schüler Christian Koun Alborz Oldham. Verortet in der zeitgenössischen und avantgardistischen Ikebana-Szene ist vor allem Kosen Ohtsubo, seit den 70er Jahren durch seine unkonventionellen Präsentationen weltweit bekannt. Im Kunstkontext ist jedoch weder der eine noch der andere bislang in größerem Rahmen in Erscheinung getreten. Doch mit ihrer auch durch die bildende Kunst beeinflussten modernen Interpretation des Ikebana bewegen sie sich in einem Grenzbereich, in dem nicht nur die traditionelle Schönheit der japanischen Pflanzengestecke konterkariert, sondern auch inhaltlich eine ganz andere, zeitaktuelle Bedeutungsebene aufgemacht wird.

Wobei der Begriff der Schönheit relativ ist. Denn selbst wenn die beiden Künstler mit Elementen arbeiten, die dem traditionellen Ikebana fremd sind, wie etwa Metallteilen, die mit den Zweigen verwoben sind, Calla-Lilien, die seitlich aus einem durchlöcherten Eisenkasten hervorwachsen, gammelnden Karotten, verwelkten Kohlblättern und Bohnen, die zusammen mit Alltagsgegenständen zu skurrilen Arrangements verbunden sind – wenn also durchaus weniger schöne Elemente zu Ikebana-Formationen zusammengefügt sind, ist diesen dennoch eine Ästhetik eigen, die ihren Ursprung aus der jahrhundertealten Kunstform keineswegs leugnet: perfekte kunstvolle Gestaltung, Balance und Harmonie. Es ist diese besondere Verbindung von Tradition und Moderne, die so spezifisch für das heutige Japan ist und die auch keinen Widerspruch darstellt.

Seit seiner Ausbildung in den 60er Jahren hat Kosen Ohtsubo die Tradition des Ikebana aufgebrochen: die Idee, schöne Pflanzenarrangements in den Lebensraum der Menschen zu bringen, die die kosmische Ordnung darstellen und durch das langsame Verblühen der Pflanzen Vergänglichkeit zum Ausdruck bringen. Oder wie es im Zen-Buddhismus heißt: Im Ikebana soll man das Hier und Jetzt erleben und sich als Teil des Kosmos im Kommen und Gehen der Jahreszeiten erfahren.

Im modernen Verständnis von Kosen Ohtsubo gibt es diese harmonische heile Welt nicht, die einem damit vorgespielt wird. In der Fragilität der Blumen, die immer schon auch mit politischer Symbolik belegt wurden, erkennt der alte Meister die Fragilität des Ökosystems, die Entfremdung von der Natur, die Brutalität der Kriege. Seine Arbeiten imitieren nicht die Idee von Natur, sondern die Künstlichkeit und zerstörerische Kraft menschlicher Konzepte. »Flower Planet«, so der Titel der Ausstellung, beschreibt die Welt als Ikebana zwischen Harmonie und Bedrohung.

Kosen Ohtsubo, リンガジャポニカ / Linga Japonica, Schwertlilie, Erde, verschiedene Arten von Zweigen und Blumen, April, 1991; Foto: Kosen Ohtsubo.in: »Flower Planet«, Kunstverein München, 2024. Courtesy der Künstler und Kunstverein München e.V.; Foto: Maximilian Geuter

Der drei Meter hohe Iglu aus blumendurchwirkten Weidenzweigen ist einem »Linga« nachempfunden, einem Symbol der Hindu-Gottheit Shiva, das die schöpferische ebenso wie die zerstörerische Kraft beschreibt. In Indien und China, den Ursprungsländern des Ikebana, wurden dem »Linga« Opfergaben in Form von Blumen, Reis, Früchten dargebracht. Eine Kerze brennt in seinem Inneren. In seine Hülle sind verbogene Metallobjekte eingewoben. Die sakrale Stätte ist gestört.

Weniger subversiv ist der Wald aus Weidenzweigen, die über die ganze Breite des hintersten Raums kopfüber von der Decke bis zum Boden hängen. Nicht nur, dass die Weiden wunderbar mit den Ästen und Zweigen der kahlen Bäume des Hofgartens korrespondieren, die man durch die Oberlichter sieht, nicht nur, dass die Sonne zusätzlich ein kunstvolles Spiel mit Licht und Schatten erzeugt – das sinnliche Erlebnis wird noch getoppt, wenn man sich durch die Weidenzweige bewegt. Dabei klacken die Holzstiele aneinander und erzeugen ein Geräusch wie Regentropfen, die auf ein Blechdach fallen.

Kosen Ohtsubo: »Strange Callas III« (Detail) | 2025 | Calla-Lilie, Weide, individuell gestalteter Eisenkasten | ausgestellt in: »Flower Planet«, Kunstverein München, 2024 | Courtesy der Künstler und Kunstverein München e.V.; Foto: Maximilian Geuter

Die Fotografien von Arbeiten aus 50 Jahren dokumentieren zusätzlich die Praxis des alten Ikebana-Meisters. Sein 50 Jahre jüngerer Schüler Christian Kōun Alborz Oldham hat mit diesem Archiv ein eigenes Werk geschaffen, denn die Fotografie steht eigentlich im Widerspruch zur Idee der Vergänglichkeit des Ikebana: In seinen Augen legen die Arbeiten zusätzlich Zeugnis ab von der »korrumpierten Beziehung zwischen menschlicher Intervention und Autonomie von Natur«, wie im Katalog zu lesen ist. Von Oldham stammen auch die Ketten aus Datteln, die durch dieWände des Raums gefädelt zu sein scheinen: zeichnerische Gesten, die wie Randnotizen die Ausstellung kommentieren. Wie ein Kommentar muten schließlich auch die mysteriösen Stimmen an: Mit dem Verlassen der Ausstellung füllt sich der Raum wieder mit Kinderworten und Gemurmel. Christian Oldham hat seine Soundarbeit »The Speaking Machine. Attempts to Read« mithilfe des ältesten Sprachapparats der Welt von Wolfgang von Kempelen erstellt, der Ende des 18. Jahrhunderts die menschlichen Sprechwerkzeuge zu imitieren versuchte. Ein Prototyp des Apparats befindet sich im Deutschen Museum. Auch dies eine Möglichkeit, die Natur künstlich nachzubilden. Und wenn sie nur als Nachhall erfahrbar ist. ||

KOSEN OHTSUBO & CHRISTIAN KŌUN ALBORZ OLDHAM: »FLOWER PLANET«

km Kunstverein München e.V. | Galeriestr. 4 | bis 21. April | Di bis So 12–18 Uhr

Weitere Artikel finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bildgeschichten: Die Ausstellung im Jüdischen Museum

Haus der Kunst: Katalin Ladik, Hamid Zénati, »Trace« ...

ARTMUC im Herbst 2024: Die Kunstmesse in München

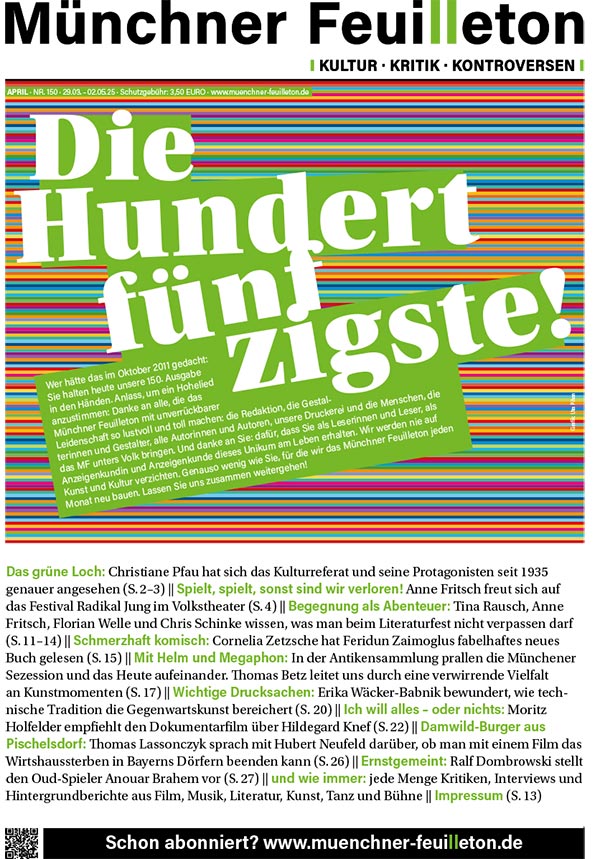

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton