In »Mit anderen Augen«, ihrer letzten Ausstellung als Direktorin des Franz Marc Museums in Kochel rückt Cathrin Klingsöhr-Leroy den Maler des Blauen Reiter in aktuelles Licht: Dabei geht es auch um Genderfragen, Natur, Spiritualität und Mode.

»Mit anderen Augen« im Franz Marc Museum

Frischer Blick

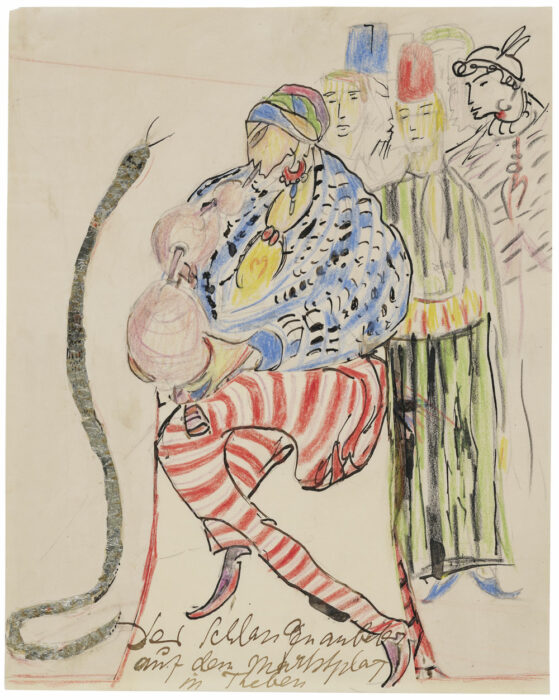

Else Lasker-Schüler: »Der Schlangenanbeter auf dem Marktplatz von Theben« um 1912 | © Franz Marc Museum, Stiftung Etta und Otto Stangl, Foto: collecto.art

Es ist ein starker Abschied: Beinahe 16 Jahre lang leitete Cathrin Klingsöhr-Leroy das idyllisch am Kochelsee gelegene Franz Marc Museum mit dem exquisiten Bilderbestand. Kurz vor ihrem Ruhestand zeigt sie den Maler des Blauen Reiter noch einmal aus zeitgenössischer Sicht – von vier Frauen. Drei Gastkuratorinnen und sie selbst konfrontieren die Bilder Franz Marcs und seiner Zeitgenossen mit neueren Kunstwerken und aus ungewohnter Perspektive.

Da ist zum einen die Düsseldorfer Malerin und ehemalige Münchner Akademieprofessorin Karin Kneffel, deren hyperrealistische magische Bilder dem Haus in Kochel bereits 2022 einen Publikumshit bescherten. Kneffel entschied sich, ihre neue Serie »Face of a woman, head of a child« im Museum zu inszenieren. Ihre rotwangigen Madonnen und Jesuskinder ergänzen sich etwa mit einer Zeichnung, auf der Paula Modersohn-Becker die innige Beziehung von Mutter und Kind festhielt. Daneben hängt Max Beckmanns Bildnis »Rietje und Nelly Lütjens«, das der von den Nazis verfemte deutsche Künstler 1945 im Amsterdamer Exil malte, als er auf sein Visum für die USA wartete. (Übrigens: Beckmanns Leben und Werk von 1933 bis 1945 widmet sich ein Symposium in der Pinakothek der Moderne, 6.–8. Mai) Besonders ist es, weil Beckmann mit Kindern eigentlich wenig anzufangen wusste, die Frau und Tochter seines niederländischen Galeristen Helmuth Lütjens aber in leuchtenden Farben porträ- tierte. Zum anderen ist das Doppelporträt für Beckmann ein Lichtblick in dunklen Zeiten. Die Nationalsozialisten hatten die Niederlande besetzt, seine erhoffte Sicherheit in Amsterdam schien dahin, doch die Besuche bei Familie Lütjens gaben ihm Halt. »Will nachher zu Lütjens gehen, mein Morphium in dieser Zeit«, notierte er im Januar 1945.

Wolfgang Laib: »Pollenberg« | 2024 | Blütenstaub von Haselnuss, Höhe ca. 7 cm © Besitz des Künstlers

Beckmanns Frauenbild ist dann Thema in dem Raum, den die Literaturwissenschaftlerin, Gender- und Modeforscherin Barbara Vinken »Ver-Kleidet« nennt. Der männliche Blick aufweibliche Rollenbilder gerät hier ins Wanken, weil Vinken nicht nur die extravaganten Kleider der Künstlerboheme zu Marcs Zeiten in ihre Schau integriert, sondern auch die Aufbruchsstimmung der Geschlechter anhand ihrer Outfits zeigt. Ins Zentrum stellt sie eine Selbstdarstellung der Dichterin Else Lasker-Schüler, die sich mit Tusche und bunter Ölkreide als Schlangenbeschwörer zeichnete – in männlichen Pluderhosen. Dem gegenüber stehen Bilder, auf denen man sieht, wie männliche Künstler Frauen immer noch als Lustobjekt inszenierten: Otto Dix betont auf einem Bild die Brustwarzen einer verschleierten Frau, Max Beckmann zeigt gleich eine halb nackte Prostituierte, die ein Mann gerade von ihrem Korsett befreit.

Dafür stellt Kunsthistorikerin Julia Voss in ihrem Kapitel »Seelenwanderung« einem prominenten Mann eine starke Frau gegenüber: Wassily Kandinsky und die Schwedin Hilma af Klint, beide im Jahr 1944 gestorben, beide spirituell beeinflusst, sind zwei Leitsterne der Abstraktion. Der eine galt schon zu Lebzeiten als Genie und Erfinder der abstrakten Malerei. Die andere hatte zwar schon ein paar Jahre vor dem Kollegen, nämlich 1906, die ungegenständliche Kunst entdeckt, blieb aber auch noch Jahrzehnte nach ihrem Tod unbekannt. Die Frage, wer von beiden tatsächlich das erste abstrakte Bild gemalt hat, diskutiert Julia Voss gerade in einer großen Ausstellung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. In Kochel wird man von beiden verführt: Kandinskys starke Farbkontraste und Hilma af Klints weich verschwimmendes, poetisches Formenballett ergänzen sich aufs Schönste.

Paul Klee: »Wachstum der Nachtpflanzen« | 1922 | Öl auf Pappe, 47,3 × 34 cm | Inv. 15250 | © Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne in München

An Zartheit werden ihre Bilder nur von Wolfgang Laibs zitronengelber Pollenpyramide übertroffen. Cathrin Klingsöhr-Leroy hat den weltbekannten, schwäbischen Installationskünstler für ihre Schau »Wachstum der Nachtpflanzen« eingeladen. Der Titel stammt von einem Gemälde von Paul Klee, der erklärtermaßen die Natur mit seiner Kunsttheorie verband. Der Naturfreak Wolfgang Laib, gerade 74 geworden, hat in mühsamer Feinarbeit den Blütenstaub der Haselnuss gesammelt und zu einem pulvrigen kleinen Berg gehäuft. Die Spiritualität in Klees Bildern trifft auf fragile Naturschönheit. Es ist ein achtsamer Blick, den Künstler schon lange vor den heutigen Klimaschützern auf unsere bedrohte Welt richteten. Etwa Leiko Ikemura in ihren kalligrafischen Baumbildern, Peter Handke in seinen Skizzen aus dem Pilzwald, Joseph Beuys und Franz Marc in ihren Naturstudien.

»Das waren schon zu Marcs Zeiten revolutionäre Ideen«, erklärt Klingsöhr-Leroy. »Heute würde man sagen: Die Künstler dachten europäisch, ja global.« Ihre Ausstellung »Mit anderen Augen« zeigt, wie frisch ihre Kunst auch heute noch wirkt, wenn man nur genau hinsieht. ||

MIT ANDEREN AUGEN.

Franz Marc Museum | Franz Marc Park 8–10, Parkplatz Mittenwalder Str., 82431 Kochel a. See | bis 30. Juni | Der Katalog (Hirmer, 120 S., 55 Abb.) kostet 24,90 Euro

Weitere Ausstellungskritiken finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Papan: Der Karikaturist und Zeichner im Porträt

Tony Cokes im Haus der Kunst und im Kunstverein

Klohäuschen-Biennale: Die 7. Ausgabe

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton